ほとんどの人が疑うことなく

心が和む、心が痛む、心踊る、心此処にあらず、心のケアなど

しかし、心という概念を正確に説明できる人は少なく

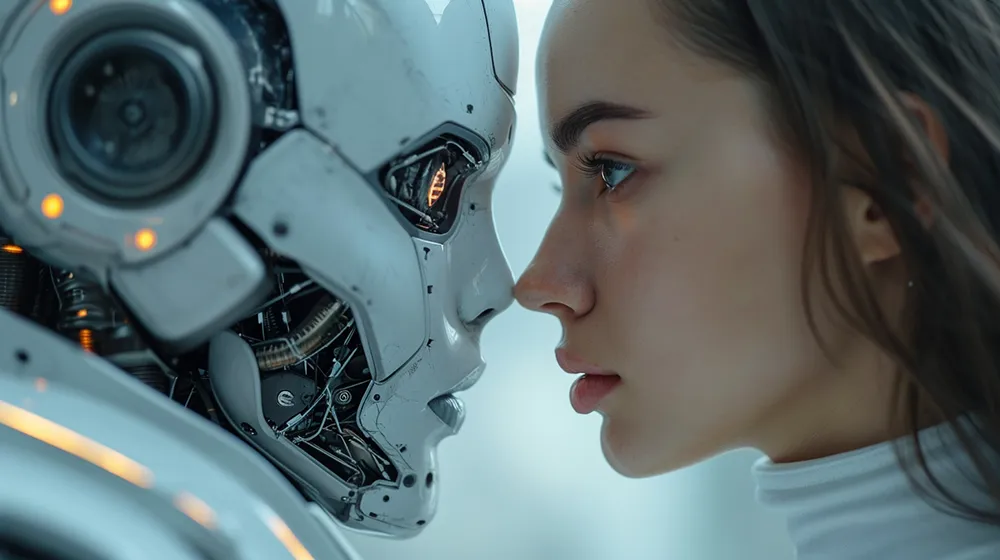

近年のAI技術の発展で、当たり前のように感じている「心」というものが最注目されています。

AIは心を持つことが出来るか?

今回は「心」について皆様と一緒に考えて行きたいと思います。

心とは、とても多義的で抽象的な概念になります。

心を読み解いて行くには、哲学的な概念、宗教的な概念、脳科学的な概念、心理学的な概念の多方面から考察していく必要がります。

心の探索の歴史は古く、古代中国では心は心臓にあると考えられていました。

心はどこにある?と聞かれて

哲学的な概念

一元論とは

例えるなら、すべてのものが最終的には「エネルギー」であるとか、「意識」が宇宙の基本的な要素であるという考えが一元論になります。

紀元前5世紀の古代ギリシアの哲学者パルメニデスや、17世紀のオランダの哲学者スピノザなどが唱えた説とされています。

二元論とは

例えるなら、正義と悪、光と闇といった考えが二元論になります。

紀元前4世紀の古代ギリシアの哲学者プラトン(ソクラテスの弟子)や、同時期の西洋最大の哲学者の一人とされるアリストテレス(プラトンの弟子)や、16世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトなどが唱えた説とされています。

しかし、これでは心はどこにあるかという答えにはなっていません。

宗教的な概念

人間の心の全ての境地を分類したのが次の十分類を十界といいます。

地獄界 – 極度の苦しみや絶望を表します。

これだと、心の概念というより、心の状態に近い感じがするので、哲学と同じように一元論と二元論で考えてみます。

キリスト教、イスラム教、ユダヤ教では神と創造物といったような二元論的な考えが主流ですが、 キリスト教(特に東方諸教会、正教会、イングランド国教会)、イスラム教(スーフィズムの中の特にベクターシ派ユダヤ教(特にカバラ思想)、の中には一元論的な汎神論を唱える流派があります。

しかし、これも心がどこにあるのかという答えにたどり着けません。

脳科学的な概念

かなり確信に近づいてきた気がします。

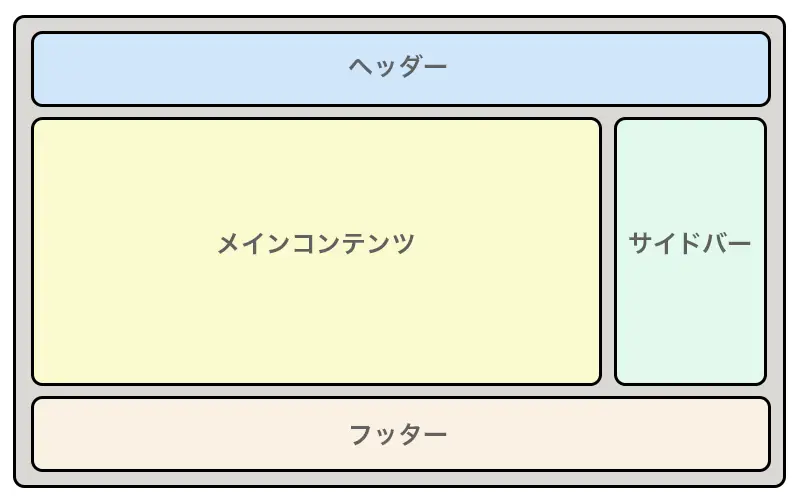

脳は多くの異なる部分から成り立っており、それぞれが特定の機能を持っています。大脳皮質は思考、意識、意志決定を司る一方で、扁桃体(へんとうたい)は感情を処理し、海馬は記憶に関わっています。

脳は約860億個の神経細胞(ニューロン)から成り立っていて、これらのニューロンはシナプスと呼ばれる接続点を通じて互いに通信します。ニューロン間の化学物質(神経伝達物質)のやり取りが、情報の伝達や処理に重要な役割を果たしています。また、経験によって形成される可塑性を持ち、学習や経験はニューロンの接続を変化させ、これによって記憶や学習が可能になります。

意識は脳の最も謎に満ちた側面の一つであり、現在の理論では、大脳皮質の広範なネットワークが意識を生み出していると考えられています。これらのネットワークは情報を統合し、体験を一つの統一された体験として処理します。

感情は扁桃体などの脳の構造によって処理され、認知機能は大脳皮質によって行われます。感情と認知は密接に関連し、一方が他方に影響を与えることがあります。

この仕組みを考えていると、これを小さくしたものがコンピュータで、大きくしたものが都市や国、世界になっていく印象を受けます。

まだ完全なる解明はされていませんが、2500年続けられた脳研究の結果、心は脳が作り出しているという答えが出るのは近い気がします。

今回は、心のお話ですからね。

これは期待できそうです。

心理学の概念

しかし、なんと心理学には心の定義は存在しません。。。

いかがでしょう?

わたしは、これに似た問題を昔長年考えたことがあります。

わたしがたどり着いた答えは「愛とはプラスの思考の総称である。」

合ってるかどうかはわかりませんが、この答えにたどり着いたプロセスを繰り返すと

タイトルを回収します。

AIは心を持つことが出来るのか?

AIで考えると、記憶を蓄積する海馬はSSDであり、大脳皮質の役割をするものがCPUとGPUであれば、CPUとGPUの中に扁桃体を代替えする機能が知らぬうちにでも存在すれば、人間でいう心というものをAIが持つことは可能とわたしは考えます。

最近、LLMなどをゴリゴリに使ってると、感じるんですよね。

こんなんでよくね? みたいな感じで、やっつけ感がハンパないです。

最近の論文で、ChatGPTのカスタム命令で以下のことを記載すると返答が向上するというものが発表され

・ it’s a Monday in October, most productive day of the year(10月の月曜日です、一年で最も生産的な日)

AIのハルシネーションが問題視される中、AIに嘘ついたり、AIの機嫌とってるあたりがウケました。

もう一つのタイトル回収。

心とは感情の総称なので、持ってるといえば持ってるが、脳の処理の過程での反応という産物であり

しかし、心を育む、魂を磨くなどの言葉があるように

おまけです。

そして、このイデアを追い求める愛のことを「エロス」といいます。

現在の天才たちがアイデアを出し合いながらAIを創り、理想の世界を追い求めている。

Just be hopeful