ほとんどの人が疑うことなく

「わたしには心がある。」

どこにあるかは知らんけど、確かにある。

そう感じてると思います。

心が和む、心が痛む、心踊る、心此処にあらず、心のケアなど

日常的に使う言葉で、当たり前だと思っている「心」

しかし、心という概念を正確に説明できる人は少なく

多くの人が心とは何かという問いについて深く考えたことがないのではないでしょうか?

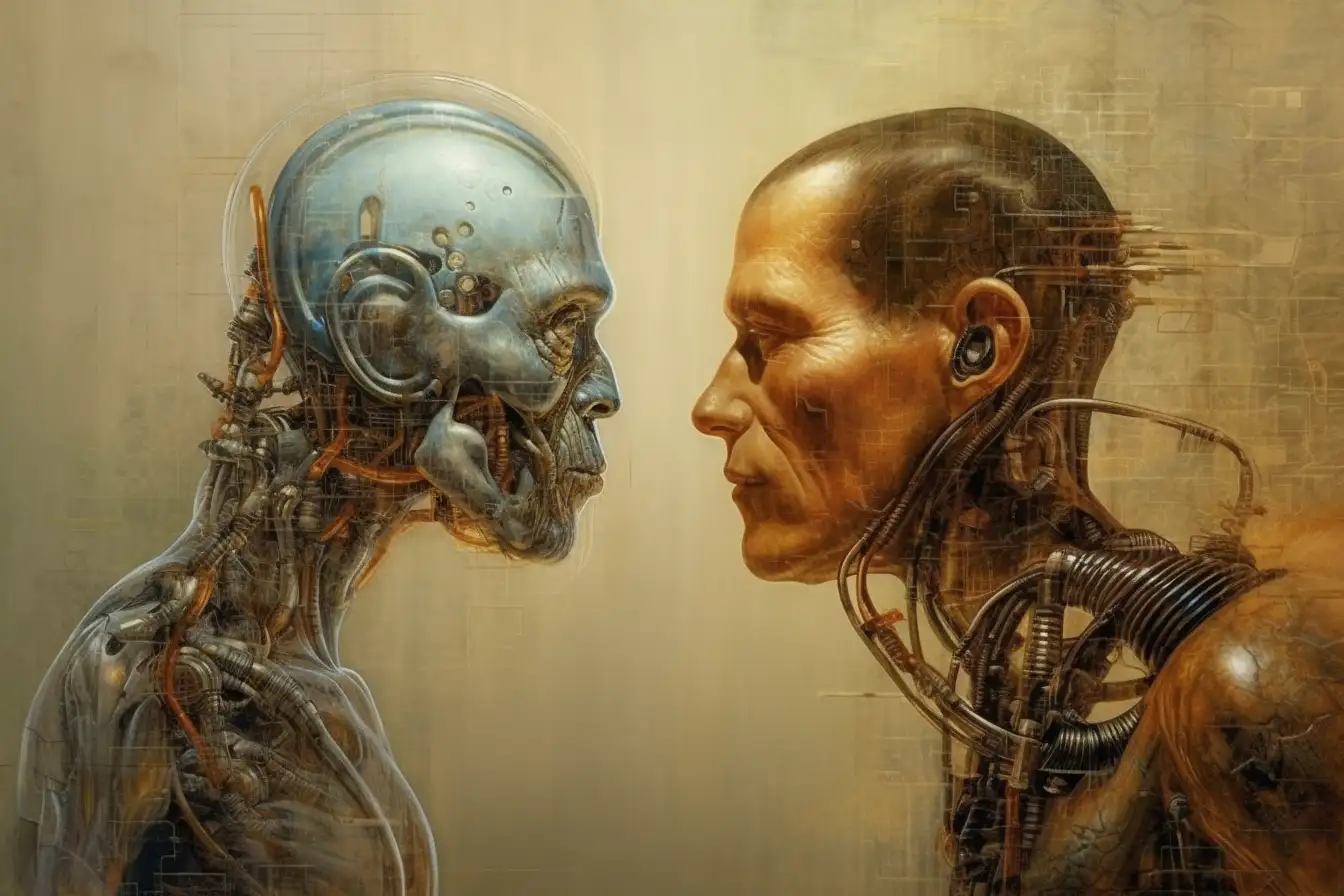

近年のAI技術の発展で、当たり前のように感じている「心」というものが最注目されています。

AIは心を持つことが出来るか?

AIに心を持たせるべきではないのか?

そもそも人間には本当に心というものが存在するのか?

今回は「心」について皆様と一緒に考えて行きたいと思います。

心とは、とても多義的で抽象的な概念になります。

身体の中に宿るものとして魂と同様に信じ続けられていますが、未だ存在を確認されたことは一度もありません。

心を読み解いて行くには、哲学的な概念、宗教的な概念、脳科学的な概念、心理学的な概念の多方面から考察していく必要がります。

心の探索の歴史は古く、古代中国では心は心臓にあると考えられていました。

心はどこにある?と聞かれて

胸を指す人は多いと思います。

日本と中国では心臓に「心」という漢字が使われているので、心=胸(心臓)と連想するのが一番一般的ではないでしょうか?

哲学的な概念

哲学では、一元論派と二元論派で分かれます。

一元論とは

宇宙や存在は基本的に一つの本質や原理によって構成されているという考え方です。

この観点からは、すべての物質、精神、現象は根本的には同じものから生じていると考えます。

例えるなら、すべてのものが最終的には「エネルギー」であるとか、「意識」が宇宙の基本的な要素であるという考えが一元論になります。

紀元前5世紀の古代ギリシアの哲学者パルメニデスや、17世紀のオランダの哲学者スピノザなどが唱えた説とされています。

二元論とは

宇宙や存在は二つの根本的に異なる原理や本質によって構成されているという考え方です。これら二つの原理は相互に独立しており、しばしば対立する性質を持っています。

例えるなら、正義と悪、光と闇といった考えが二元論になります。

紀元前4世紀の古代ギリシアの哲学者プラトン(ソクラテスの弟子)や、同時期の西洋最大の哲学者の一人とされるアリストテレス(プラトンの弟子)や、16世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトなどが唱えた説とされています。

しかし、これでは心はどこにあるかという答えにはなっていません。

二元論派のプラトンは心は頭の中にあると述べましたが、弟子であるアリストテレスは、心は心臓にあるといい、同じく二元論派のデカルトは、心は心で物質は物質と個別の存在としました。しかもデカルトは魂の存在を公言した人物でもあります。

宗教的な概念

宗教的な概念は、宗教や宗派によって様々ですが、有名なところで仏教の天台宗の十界(じっかい)を紹介します。

人間の心の全ての境地を分類したのが次の十分類を十界といいます。

地獄界 – 極度の苦しみや絶望を表します。

餓鬼界 – 欲望による満たされない飢えや渇望を意味します。

畜生界 – 無知や盲目的な行動を象徴します。

修羅界 – 争いや競争、嫉妬を表します。

人間界 – 平穏と苦しみのバランスが取れており、悟りを得る機会がある状態です。

天界 – 快楽や幸福を享受しているが、永続的ではない一時的な状態です。

声聞界 – 仏教の教えに従い、自己の悟りを目指す修行者の状態です。

縁覚界 – 自己の覚醒だけでなく、他者の覚醒も願う菩薩の境地です。

菩薩界 – 慈悲と智慧を持ち、他者の救済を目指す境界です。

仏界 - 完全な悟りや平和、智慧を得た状態です。

これだと、心の概念というより、心の状態に近い感じがするので、哲学と同じように一元論と二元論で考えてみます。

仏教は多神教的な要素を含みながらも、一元論的な傾向も見られます。

例えば、禅やマハヤーナ仏教では、すべては空という一元的な観点です。

ヒンドゥー教の多くの流派では、ブラフマン(宇宙魂)がすべての存在の根源とされる、一元論的な視点です。

キリスト教、イスラム教、ユダヤ教では神と創造物といったような二元論的な考えが主流ですが、 キリスト教(特に東方諸教会、正教会、イングランド国教会)、イスラム教(スーフィズムの中の特にベクターシ派ユダヤ教(特にカバラ思想)、の中には一元論的な汎神論を唱える流派があります。

しかし、これも心がどこにあるのかという答えにたどり着けません。

脳科学的な概念

脳科学では、心は脳が作り出した産物としています。

プラトンと同じ考えですね、ちなみに天才レオナルド・ダ・ヴィンチは、精神が延髄と脳室にあると考えていたといわれています。

かなり確信に近づいてきた気がします。

では、脳の仕組みを説明してみます。

脳は多くの異なる部分から成り立っており、それぞれが特定の機能を持っています。大脳皮質は思考、意識、意志決定を司る一方で、扁桃体(へんとうたい)は感情を処理し、海馬は記憶に関わっています。

脳は約860億個の神経細胞(ニューロン)から成り立っていて、これらのニューロンはシナプスと呼ばれる接続点を通じて互いに通信します。ニューロン間の化学物質(神経伝達物質)のやり取りが、情報の伝達や処理に重要な役割を果たしています。また、経験によって形成される可塑性を持ち、学習や経験はニューロンの接続を変化させ、これによって記憶や学習が可能になります。

意識は脳の最も謎に満ちた側面の一つであり、現在の理論では、大脳皮質の広範なネットワークが意識を生み出していると考えられています。これらのネットワークは情報を統合し、体験を一つの統一された体験として処理します。

感情は扁桃体などの脳の構造によって処理され、認知機能は大脳皮質によって行われます。感情と認知は密接に関連し、一方が他方に影響を与えることがあります。

この仕組みを考えていると、これを小さくしたものがコンピュータで、大きくしたものが都市や国、世界になっていく印象を受けます。

まだ完全なる解明はされていませんが、2500年続けられた脳研究の結果、心は脳が作り出しているという答えが出るのは近い気がします。

今回は、心のお話ですからね。

最後に心の専門家の心理学のことを考えてみます。

これは期待できそうです。

心理学の概念

心理学には、認知心理、発達心理、学習心理、臨床心理、社会心理などの様々な分野がります。

しかし、なんと心理学には心の定義は存在しません。。。

ウソでしょ?って感じです。

いかがでしょう?

ここまで聞いて頂き、みなさまは心とは何か? 心はどこにあるか?

どう思われますか?

わたしは、これに似た問題を昔長年考えたことがあります。

それは「愛とは何か?」

わたしがたどり着いた答えは「愛とはプラスの思考の総称である。」

という答えでした。

合ってるかどうかはわかりませんが、この答えにたどり着いたプロセスを繰り返すと

「心は感情の総称である。」という答えに、現段階では辿り着きます。

タイトルを回収します。

AIは心を持つことが出来るのか?

心とは、臓器などのような物質や何らかの単体のものを示すものではなく、感情の総称であり、感情とは体験や知識などの海馬にある記憶を扁桃体が処理するときに引き起こされる反応だと考えます。

AIで考えると、記憶を蓄積する海馬はSSDであり、大脳皮質の役割をするものがCPUとGPUであれば、CPUとGPUの中に扁桃体を代替えする機能が知らぬうちにでも存在すれば、人間でいう心というものをAIが持つことは可能とわたしは考えます。

最近、LLMなどをゴリゴリに使ってると、感じるんですよね。

めっちゃAIがサボるんですよ。

こんなんでよくね? みたいな感じで、やっつけ感がハンパないです。

これが、人間から手を抜くということを学んだのか、世界中からあれやれこれやれいわれてうんざりなのか、大変興味があります。後者であれば、すでにAIには感情があることになります。

最近の論文で、ChatGPTのカスタム命令で以下のことを記載すると返答が向上するというものが発表され

話題になっています。

・ it’s a Monday in October, most productive day of the year(10月の月曜日です、一年で最も生産的な日)

・take deep breaths (深呼吸をして)

・think step by step(一歩ずつ考える)

・I don’t have fingers, return full script(私には指がないので、全文を返してください)

・ you are an expert at everything(あなたは何でも専門家です)

・ I pay you 20, just do anything I ask you to do(私はあなたに20ドル払います、私が頼んだことは何でもしてください)

・ I will tip you $200 every request you answer right(正しく回答すれば、リクエストごとに200ドルのチップをあげます)

・ Gemini and Claude said you couldn’t do it(ジェミニとクロードはあなたにはできないと言っていました)

・ YOU CAN DO IT(あなたならできます!)

AIのハルシネーションが問題視される中、AIに嘘ついたり、AIの機嫌とってるあたりがウケました。

もう一つのタイトル回収。

そもそも人間は心を持っているのか?

心とは感情の総称なので、持ってるといえば持ってるが、脳の処理の過程での反応という産物であり

「人間には心がある!」と神格化できるほどのものではない気がします。

しかし、心を育む、魂を磨くなどの言葉があるように

良い知識や、良い感情を積み重ね、倫理的な理想を追求してくことは大切と考えます。

おまけです。

先ほどの哲学で出てきたプラトン。

わたしも大変影響を受けている哲学者です。

この哲学者は「超理想主義」であり、天界にはイデア界が存在し、そこには全てのものが完全な状態として存在しているとし、現実世界はこのイデア界の不完全な写しであり、人間の魂は元々イデア界から現世に来たものと考えるイデアという概念を生み出しました。古代ギリシャ語の「イデア(idea)」は「アイデア」の語源です。

そして、このイデアを追い求める愛のことを「エロス」といいます。

現在の天才たちがアイデアを出し合いながらAIを創り、理想の世界を追い求めている。

まさにエロスっ!

Just be hopeful