今回は以下のような構成でお話しさせていただきます。

1. AIが注目される理由と、結局どこのAIが一番いいのか?という質問 AIがなぜ、ここまで注目されるのか。

職業柄「結局どこのAIが一番いいの?」

と、質問を受けることが多くあります。

たぶん、YoutubeなどでAIの情報を収集している人は、同じ経験があるかと思います。

「どこが良いかは利用者によって異なるけど

2. 考察の対象:大規模言語モデル(LLM)の企業 今回は、画像生成AIのMidjourneyや楽曲生成AIのSuno AI、動画生成AIのRunwayなどの特化型のAIは除いて

候補はこちら

3. 覇権に必要な要素:お金とプラットフォーム まず、覇権を握るのに大切なのはお金です。

7つの企業の時価総額とランキングがこちらです。

そして、最も大切なのは各社どのプラットフォームを持っているかです。

NVIDIAは、GPUの世界シェア88%。(AMDが12%)

数値はよく調べたのですが、間違ってるところがあったらごめんなさい。

4. 次世代のキー:AIエージェントとOSの重要性 今後のAI覇権を握る大きなキーとなるのは、AIエージェントだと考えています。

先日、Anthropicが発表したAIがコンピューターを操作してくれる「Computer Use」がそれにあたります。

その時にポイントなるのは「OS」です。

5. 各企業の詳細分析 これまでの点を踏まえて、考えてみます。

Open AIもすごいです。

この2社は、現在のLLMではトップ1、2とも言えますが、LAMの時代にはOSのプラットフォームを持っていないので、覇権を取るのは難しく思います。

アメリカの法案上、簡単にAnthropicがGoogleに買収されたり、OpenAIがMicrosoftに買収されることはないと思いますが、現在のOSをひっくり返すほどの革新的な技術が開発されない限りは、技術提供をする代わりに資本提供の関係は変わらないのではと思います。

ワンチャン感じるのは、OpenAIのサム・アルトマンと、LoveFormのジョナサン・アイブ(元アップルの最高デザイン責任者)が何らかのAI端末を開発中という噂は、とても気になってるので期待してます。

NVIDIAの世界最高の時価総額とGPUのシェア率、AmazonのAWSもすごいのですが、どんなに資本力があっても、やはりキーとなるOSのプラットフォームが無いこと。

そうなると残すところは

6. 最終的な結論 この3社で考えると、AIで最終的に覇権を握るのは

スマホで完結出来てるのは、個人の領域で、ビジネスとなるとパソコンはまだまだ不可欠になります。

Appleは唯一、パソコンとモバイルの両方を持っていますが、世界シェアが低すぎます。

MicrosoftのAIが一番優れているというお話ではありません。

覇権といっても一社独占といったことは起きないでしょう。

結局、またお前かっ!

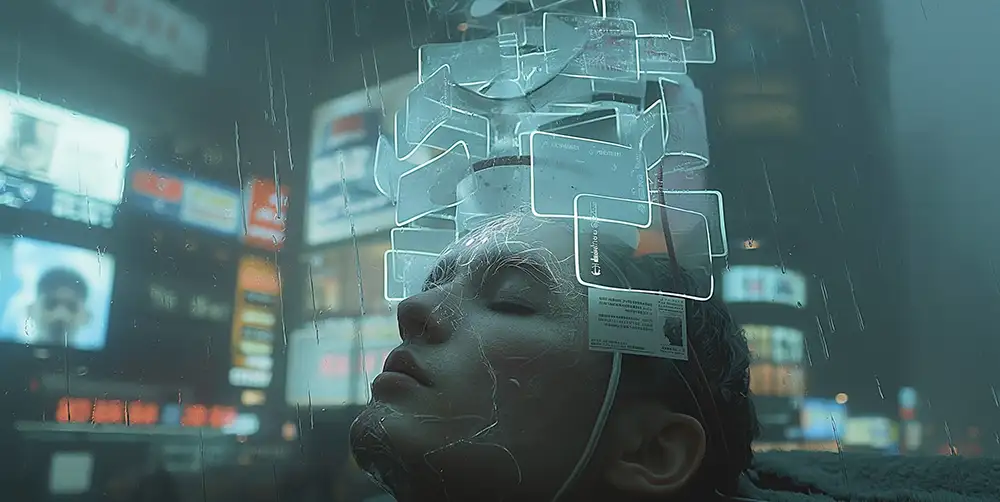

7. おまけ「人間はAIを使いこなすことが出来るのか?」 そして、最後によくある質問のおまけです。

この「使いこなす」には、言う人によって、意味が変わっている場合があります。

「使いこなす=安全なのか?人間に害は無いのか?」

「使いこなす=技術がわからないから不安」

そして、現在はAIがバズワードになっているので、AIを使っている、AIを活用しているという認識がありますが、いずれこれが当たり前になり、AIが裏で動いていても誰も気づかない状態で、様々なサービスや商品を使うようになると思います。

皆様の賛否両論お待ちしております。