2023年はAI元年ともいわれています。

これは2022年12月にChatGPT 3.5がリリースされ、2023年になってAIが一般的に広く使われ出したからだと思います。

しかし、コンピューター業界では2016年をAI元年と支持する人の方が多いです。

なぜなら、Googleの囲碁AI『AlphaGo』がトッププロ棋士であるイ・セドル氏に勝利したことをきっかけに、人工知能が社会的に広く認知されました。この出来事により、「AI元年」という表現が使われるようになりました。

わたしの肌感覚もありますが、コンピュター業界の話題が一般的に広まったり、技術が普及するまでには

大体10年くらいのギャップがある印象です。

例えば、スマートフォン。

世界初のスマートフォンは1994年に開発されたIBM Simonになりますが

一般的に普及し出したのは2007年のAppleのiPhone発売からになります。

webのSEOという技術。

Googleが1998年に登場してからSEOという技術が注目されましたが

一般の中小企業や個人ブロガーなどがSEOを意識し出したのは2010年代に入った頃でした。

ビデオストリーミング技術。

1990年代からいくつかの企業が発表していましたが

一般的に広まり出したのは、2004年のVimeoから。

2005年の9月にiPhoneの前身とも言えるIPod nanoが発売されて、Youtubeが一気に広まりました。

少し前振りが長かったですが、では2025年は何元年になるかというと

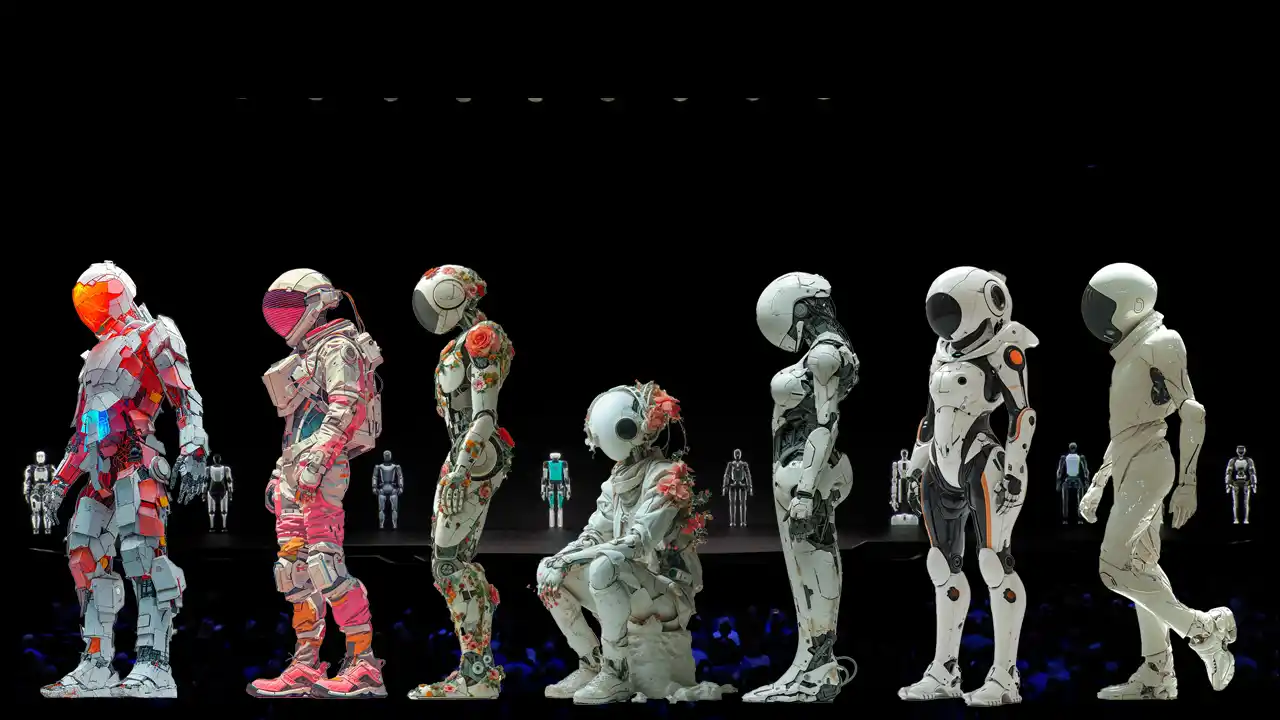

多分ロボット元年になると思っています。

近年ではラスベガスで毎年1月に開催される家電見本市のCES

歴史は古く、1967年から続いています。

今年のCES2025は、あまりパッとしなかった印象ですが

NVIDIAのファン氏が、14社のロボットと登場したシーンはアイアンマンみたいでグッときました(笑)

この14社のうち6社が中国企業というのも話題になりました。

そして驚くとこは、数社のロボットは、この2025年に、すでに企業で働き出しているということ。

未来の技術としてのお披露目ではなく、もう人間と一緒にロボットが働き出していいます。

AIが一般的に広まり、人間に勝てるわけがないと思っている人も多いと思います。

その理由は頭脳というより、手足がある汎用性が人間の強みと思っていた人も少なくないと思います。

しかし、手足の付いた人型ロボットがすでに働き出したのが現実です。

まだ始まったばかりではありますが、私は10年くらいで現在のテスラ車と同じくらいのペースでロボットを見かけるようになるのではと思っています。

ドラえもんが誕生したのは2112年9月3日の設定でした。

ロボットはかなり先の未来と思っていた人は結構いるんじゃないでしょうか?

ネコ型繋がりですが、すかいらーくグループはネコ型配膳ロボットを約1年で3000台導入に成功しています。

人間は少し仕事に対して文句を言いすぎたかも知れないと思う節もあります。

やれ賃金アップだ、やれ休みをよこせ。

人の年収と同程度で導入できる人型ロボット。

バッテリーの交換が簡単なら24時間365日働くわけです。

10年後、経営者が人間の採用と、ロボットの購入のどちらを選ぶかというと、かなりの確率で後者になってくる可能性があります。

人間は、ここ5年かなり本気で取り組んだ方が良いかも知れません。

冒頭でお話しした、Googleの囲碁AI『AlphaGo』がトッププロ棋士であるイ・セドル氏に勝利したことにより

イ・セドル氏は「AIの登場で、死に物狂いで第一人者になっても最高ではないことがわかった。どのみち勝てない存在がある。」と語り引退した。

元々「人間なのにゲーム」をしている分野は、中々こうはならないと思います。

たえば100M走。

機械の方が、そりゃ早いじゃないですか。

だけど生身の人間なのにスゲーってゲームなわけです。

この分野は、機械には負けないと思う分野より

元々、機械でやればそっちの方がすごいけど、人間がやるのに意味があるっていう分野が良いかも知れませんね。

仕事でいうと、上中下のレベルがある時に、AIやロボットではまだ到達できない上級。

AIやロボットでは逆にコスパの合わない下級の仕事は残るかも知れないが、中級は継続が難しく思います。

現在が、中級の場合は上に登るか、下に降りるか。

どちらにせよ覚悟が必要かも知れない。

Just be hopeful.